「デジタルトランスフォーメーション(以下、DX)」は、従来の業務プロセス、製品、サービス、組織文化を根本的に変革し、価値創造や競争優位性の向上を図ることを目的に、2004年にスウェーデンの教授エリック・ストルターマン(Erik Stolterman)によって提唱されたものです。

ストルターマン教授の定義によると、DXとは「ICTの浸透が人々の生活をあらゆる面でより良い方向に変化させること」とされています。

現在では、人や場面によりDXの定義はさまざまですが、企業、特に日本の製造業が推進すべきDXとは何かを考える上で、「世界最先端デジタル国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画」(令和2年7月17日閣議決定)におけるDXの定義の表現が、理解しやすいと思われます。つまり本格的なDXで最終的に狙うことは、”デジタル技術を活用して新しい製品やサービス、新しいビジネスモデルを実現し、顧客のエクスペリエンスの変革を図り価値を創出する”ことにあります。そこに至るため、”外部エコシステム(顧客、市場)の劇的な変化に対応しつつ、内部エコシステム(組織、文化、従業員)の変革をけん引していく”ことが必要だということです。

出展:政府CIOポータル,「世界最先端デジタル国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画(令和2年7月17日閣議決定)」, https://cio.go.jp/node/2413,(参照2025-05-13)

日本では、2010年代後半まではDXという言葉は浸透しておらず、1980年代から進められているICT改革や2010年以降に普及し始めたIoT導入などがデジタル改革のキーワードとして多用されていましたが、2018年に経済産業省が発表したDXレポートとして「~ITシステム「2025年の崖」克服とDXの本格的な展開~」と銘打ったレポートが発表されたのをきっかけに、日本の企業でもDXが認知されるようになり、さらに政府が2016年に提唱したSociety 5.0とも相まって、各社がDXの取り組みを始める動きが大きく加速しました。

しかし、2018年から7年経過した2025年の現在でも企業のDXへの取組は多くの課題を抱えており、特に製造業では日本製造業特有の環境がDX推進を阻害している要因となっている場合もあります。

本記事では、日本製造業がDX推進を加速するために、組織という視点でどのように進めるべきかについて提言します。

1. 日本製造業におけるDXの現状と課題

DXの取組は大きくは「業務効率化」と「価値創出」に分かれ、先述したようにDXの最終的な狙いは「価値創出」による企業力強化といわれています。

2025年を迎えた現在、日本製造業のDX推進は、積極的にDXを推進している一部の企業は「業務効率化」から「価値創出」へ進化を遂げていますが、多くの企業はその段階には至っていません。

日本製造業は、製造ラインのIoT化やクラウド活用によるデジタイゼーションや、業務プロセス改善や生産性の向上などデジタライゼーションによる「業務効率化」は進んでいますが、「価値創出」においては日本製造業の強みであった現場力が推進の障壁となっている場合が往々にしてあり、遅々として進んでいない企業が多く存在しています。

日本製造業の多くは、部門ごとに独立して継続的な改善を進め、担当する領域の品質向上、生産性向上に積極的な取り組むことにより、競合に対して圧倒的に品質の高い製品を世に送り出してきました。

その反面、日本製造業では、高度な専門性の維持や効率化を目的とした機能や工程の分業化により部分最適が進んだ結果、各領域のサイロ化が受け入れられており、今も多くの製造業がそれを踏襲しているため、現場主体の改善マインドが定着し、全体最適や連携が必要なDX推進の障壁の大きな一因になっています。

また、「価値創出」の実現においては、経営層の発信するビジョン・パーパスに基づくDX戦略に対しての理解が必要となりますが、「データドリブン経営」など抽象的な表現になりがちな経営層のDX戦略に対して、現場がその戦略を十分にそしゃくできず、DX改革の狙いや意義がわからない、また、具体的に何をするべきかわからないということ状態におちいります。そうなると、現場の社員にとって、DXをその意義を理解せずに義務として推進しているが、なかなか効果を実感できず、業務負担としてのしかかるというネガティブなイメージだけが生まれてしまいがちです。

しかし、日本製造業の強みである現場力が推進の障壁となっているからといって、その現場力を無視、もしくは排除するDXは本末転倒です。なぜならば、DXはあくまでも目的ではなく企業の競争力を獲得するための施策であり、競争力を高めるという目的には、この強みであるいわゆる裏の競争力である組織力・現場力を維持・継承することが重要だからです。その中でいかにそれを活かした新しい製品やサービスの提供や、新しいビジネスモデル、顧客エクスペリエンス変革などによる新たな価値創出ができる企業組織やビジネスにシフトするかが、日本製造業の強みを活かしたDX 改革の重要なポイントなのです。

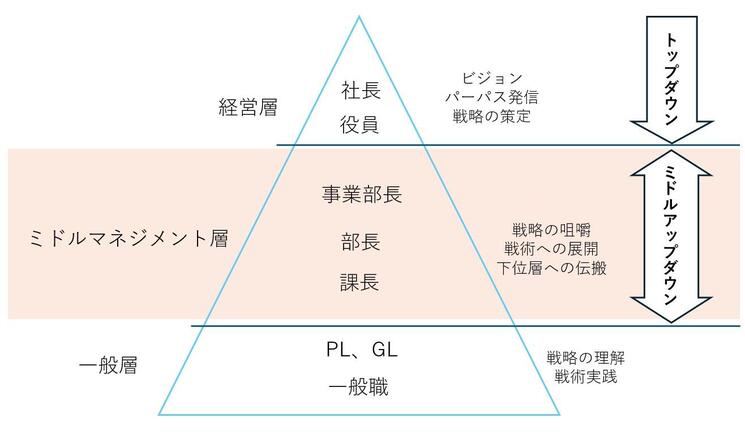

日本製造業がDXを推進し、日本製造業ならではの「強い現場力」という国際的な比較優位性を活かし、国内に限らずグローバルで対抗できる「価値創出」を実現するためには、この「強い現場力」を担う従業員が主体的にDX へ参画し、自律的に変わることが必要となります。そのために企業のビジョン・パーパス、それに基づく戦略について、それをそしゃくし製造現場の隅々にまで浸透させ、社員全員を具体的な行動へと導くリーダーの存在こそが不可欠であり、その重要な役割を担うのがミドルマネジメント層です。

日本製造業がDXを強力に推進するためには、経営層を理解し現場を把握するミドルマネジメント層を起点としたミドルアップダウン方式での推進が有効な手段です。なぜそれが有効なのかを、本記事で論じていきます。

DX推進をミドルマネジメント層が担うということは、DX推進において生産現場の変化に関する情報を、デジタルを通じて構造化して経営層に伝達(アップ)し、その情報をもとに経営層が迅速な意思決定を行い、即座に現場に展開(ダウン)するといった役割となり、ミドルマネジメント層が情報伝達の仲介役から、より高度なミドルアップダウンの「橋渡し」の役割として、今までよりさらに重要な役割を担うことになります。

ミドルアップダウンでのDX推進は、現場での業務の実態、潜在的な課題や改善点を吸い上げることができ、経営層は市場や現場の実態に基づいた、より的確で効果的な意思決定を行うことができるようになります。

製造現場に従事している一般社員にとって経営層が掲げるビジョン・パーパスは、自身の業務に落とし込むには少々距離があり、実際の業務においてどのように貢献できるのかというところまで落とし込んで、業務の中に展開することが難しい場合が往々にしてあります。

また、経営層は、企業成長の中での目的の1つとしてDXの推進を掲げ、それに伴うゴールは示しますが、具体的な施策として落とし込むことまでは、具体的な実務の把握ができないため、実務に寄り添った施策の遂行が難しい場合がほとんどです。

これは、戦略視点で考えるのか、戦術視点で考えるのかの違いであり、一般層における業務効率化の視点では、ある問題に対して対策を具体化した戦術よりの思考で考えるほうがよい場合が多いことに起因しています。

しかし、経営層の場合は、中長期を見据えた企業成長を目的であり、その場合は戦略思考が適しています。その戦略は企業全体で取り組むべき課題であるため、社員全員がその戦略を理解し、その目標に向かって取り組むことが必要になります。

経営層のビジョン・パーパスをそしゃくし、戦術へ落とし込み、企業戦略を実現するための戦略として一般層に伝搬するという、経営と現場のギャップを埋める役目を担うことができるのがミドルマネジメント層なのです。

上記と同様に、DX推進においても戦略の要素が強い「価値創造」、戦術の要素が強い「生産性向上」の間をうまく取り持つことができるのがミドルマネジメント層なのです。

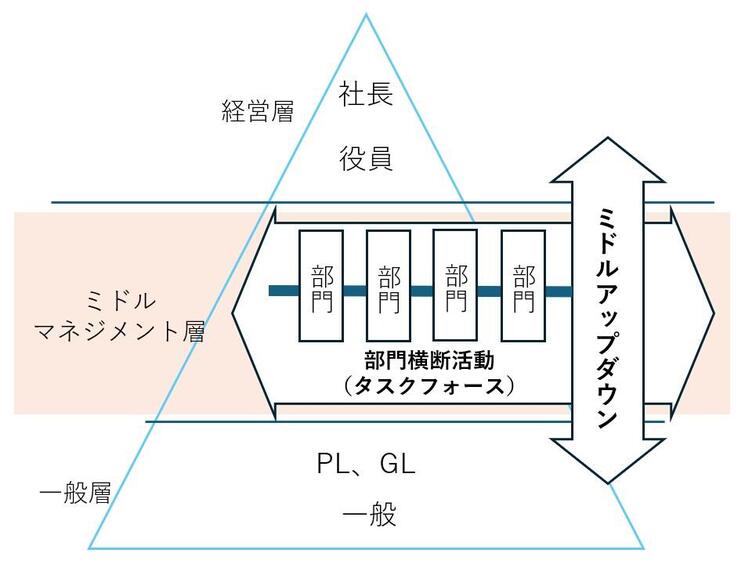

しかし、ミドルマネジメント層は、企業戦略実現のために、自身が受け持つ業務範囲においての戦術検討はできますが、その他の領域の戦術検討や全体最適を意識した戦術の検討までできる人材は非常に少数です。

DX改革は、D(デジタル)の領域だけではなく、X(トランスフォーメーション)がないとなしえないものであり、それには部分最適ではなく、全体最適と価値創造を目的とした各領域の横串での情報共有は必須で、それを推進するための人材と、組織の新設、もしくはタスクフォースの発足が必要となります。しかし、その中でどのようすればDX改革を成功に導くかという方法論の検討はできますが、実際に運用に展開するとなると、ミドルマネジメント層が深く関与しミドルアップダウンで経営理念を理解し、現場を突き動かす役割を担わないと改革の道は相当険しいものになります。

さらには、先行きが不透明なVUCAの時代においては、企業が変化に柔軟に対応するために「アダプティブ戦略(適応戦略)」を推進することが重要です。特に日々の業務を通じて、戦略と現場の活動との乖離(かいり)が生じていないかを確認し、改善点を見極め、それを現場に実行させることが求められます。

こうした役割を担うがミドルマネジメント層であり、経営層に対して迅速に提言することで、柔軟な戦略見直しを可能にする重要な役割も果たします。

DX改革の有識者も経営層と現場とのハブとなる人材の重要性(DX推進においてどのような人材が必要なのか)について下記のように示唆しています。

東京大学 大学院経済学研究科 大木清弘准教授は、現代のDX推進を加速するには、生産現場での作業を担う「ブルーカラー人材」、生産現場以外(主にオフィス)での作業を担う「ホワイトカラー人材」に加えて、「ブルーカラー人材」「ホワイトカラー人材」の両方作業を遂行できる「ライトブルー人材」の存在の重要であると唱えています。「ライトブルー人材」は、ものづくり経営学の観点からブルーカラーの作業とホワイトカラーの作業を生産現場の設計情報転写論をもとに再定義ことができる人材と位置付けています。ライトブルー人材は、製造業DXにおいて多岐にわたり貢献できます。彼らは、現場知識とデジタル技術を融合させ、デジタル化やスマート工場化を推進する力となります。現場ニーズの理解と技術導入、データ活用による改善提案、自動化・ロボット化の推進と運用、IoTやデジタルツインの活用など、幅広い分野で活躍が期待されます 。また、状況に応じてブルーカラー的作業とホワイトカラー的作業を柔軟に切り替え、変化への対応力も発揮し、企業は、ライトブルー人材の育成と活用を意識的に進めることが、DX成功の重要な鍵となると論じています。

参考文献:大木清弘著:「ライトブルー人材: ブルーカラーとホワイトカラーの二元論を超えた人材像の提示」(経営教育研究センター)

また、 IGPIグループ会長の冨山和彦氏は自身の書籍「ホワイトカラー消滅: 私たちは働き方をどう変えるべきか」の中で、DXの推進において、ホワイトカラーの業務領域は、AIやデジタル技術の進歩により多くの業務を代替される可能性がある一方、生産現場では「エッセンシャルワーカー」(ブルーカラー人材)を置き換えることができない領域があり、生産現場のDXを推進するにはエッセンシャルワークの中でAIやDXなどの先進技術を活用し、生産性を飛躍的に向上させ、高い付加価値を生む「アドバンスド・エッセンシャルワーカー」がDX推進の中心人物として重要であると論じています。

さらに「アドバンスド・エッセンシャルワーカー」は、ホワイトカラー的な知的能力を現場の仕事に応用し、そのテクノロジーを活用して、現場の生産性向上にとどまらず、企業全体の付加価値向上に寄与することが期待でき、そのような人材は、現場や組織に再配置することが求められていると論じています。

参考文献:冨山和彦著「ホワイトカラー消滅: 私たちは働き方をどう変えるべきか」(NHK出版)

次章では、実際にDX改革においてミドルマネジメント層が活躍した例をご紹介します。

2. ミドルアップダウンDX推進事例

上記のような、「ライトブルー人材」、「アドバンスド・エッセンシャルワーカー」を活用することにより、ミドルアップダウンDXを推進している2社の事例について解説します。

大手精密機器メーカーのDX推進事例

国内外に多くの製造拠点を有する精密機器メーカーでは、2016年からDXに向けた取り組みをはじめ、2021年からはスマートファクトリーの実現に向けた取り組みを始めています。DX推進にあたっては、多くの日本製造業に見られる以下のような課題がありました。

・組織、プロセス、システムのサイロ化

・改善の繰り返しにより進化したがゆえの変われない現場

・国内工場、海外工場との進度の違い

・サイロ化によるデータの分断

この企業では、DXを進めるために、まずは工場内のサイロ化の解消と現場の意識改革が必要と考え、国内工場をマザー工場としてDXを推進し海外工場に展開するアプローチを採用しました。

海外ではトップダウンで一気にDX改革を進めることが多いが、日本企業では影響力の強いオーナーがいる企業を除き、多くの企業では前述のような日本企業発展の歴史も関係し、事業ごとに影響力のある事業部長のようなミドルマネジメント層が、自身の担当領域に大きな影響力をもっています。そのことから、トップダウン頼みでDXをスムーズに進めることは、経営と現場の距離感からも容易ではありません。

そこでこの企業の事例では、日本企業の社風に合わせ、企業ビジョンを具体化して業務として落とし込みを行うことを、ミドルマネジメント層のミッションとしてDX改革を進めるようにしました。

そうしたことにより、現場の運用に即したDXの目標設定や、目標達成に向けた具体的な指示ができるようになり、DXの効果測定の可視化も実現しました。

しかし、ミドルマネジメント層によるDX推進自部門では、自部門の現場を変えることはできても、組織のサイロ化やデータの分断といった課題が依然として残っていました。各部門(開発、生産、営業)とデジタル部門を兼任するメンバーを配置することで、現場とICT部門との壁を低くなり、部門間の連携が強化できたとことです。

また、サイロ化の解消に向けて、部門長や、兼任メンバーなど、各部門のDX推進メンバーが集まる定例会を開き、企業全体としてのデジタイゼーションを推進し、活用に向けた議論をする場を設ける事で、現場へのDX推進マインドが浸透し、拠点全体のDX推進をより効率的にできたとのことです。

大手輸送機器メーカーのDX推進事例

世界的に多くの輸送機器を製造販売している大手輸送機器メーカーでは、2010年代半ばより本格的なDXへの取り組みが始まりました。輸送機器の製造ラインにはいまだに手作業による組付けなどが多くあるため、以下のような課題ががありました。

・人に頼った生産

・上記に起因する長期的に運用がされている設備群

・仕事の進め方の慣習化(属人化)

製造現場は人に依存しており、DX化を進めるには製造現場を「機械→人」の関係から「機械→情報→人」の関係性に変化させる必要がありました。そこでデジタル技術を活用することで「機械→情報→人」という関係をつくり、属人化の解消と効率化を目指す取り組みを推進したとのことです。

現場が強い同社でDX改革を進めるには、「全体最適」を実現する全社的なDXと、それを後押しするためのボトムアップ型のDXを推進することが必要であると考えられました。そこで、経営と現場をつなぐタスクフォースを編成し、DX改革を推進することからスタートしたとのことです。

タスクフォースに、機能単位である各部門から1名以上をアサインし、その中にデジタイゼーション、デジタライゼーションをフォローアップする情報システム部のメンバーも加え、各部門の課題を共有しつつ、DX化に向けたデジタル活用に議論を進めました。

しかし議論を進めると、実現可能な解決策は見えてきたものの、それを実行に移すには、実際にモノづくりで手を動かしている現場に対して初期労力の増加などの負担をかけることもあり、現場の理解と協力が不可欠であることが明らかになりました。特に、この企業では現場が強いということが影響し、以下のような問題が発生しました。

・現場の社員が非協力的(現場は現状業務で問題なく稼働しているため)

・上記に起因するタスクフォースメンバーの孤立

・現場社員のITスキル不足

こうした課題に対応するため、タスクフォースメンバーに加え、現場を統括するミドルマネジメント層をメンバーとして参画させ、タスクフォースが業務効率化の検討を進め、ミドルマネジメント層が業務に落とし込み、それを現場に指示する体制に変更されました。

その結果、ミドルマネジメントからの作業指示の中にIT教育も含めて業務に組み込み、定着させるといった、現場の社員が自身の業務として認識して取り組むことができるような工夫もあり、現場のDX化を大きく進めることができたとのことです。

さらに、全体最適化と業務効率化を目的として、工程実績、装置データ、運用データなどを全社的に集約した部門横断的な統合DBとして構築し、併せてBIなどの可視化ツールも共通化されました。

スマートファクトリーに向けたインフラ整備、全社DXも意識した取り組みについても、ミドルマネジメントを軸にしてできる体制も整えられ、さらなる価値創出にむけてDX改革の取組を進められているとのことです。

3. まとめ

日本製造業のDX推進、特に業務効率化の次の段階である「価値創出」を実現するためには、組織の変革が不可欠であり、それは現場の変革にかかっているといっても過言ではありません。特に「強い現場力」という強みをもつ日本が、その強みを活かしたDXを推進し競争力を高めるためには、トップが描いたものを押し付け、現場を「変える」のではなく、トップが描いたものを理解し、さらに強い現場を理解したリーダーがけん引し、現場が自ら「変わる」ことができる企業組織に変革することが重要です。

従って、多くの日本企業においてのDXは、日本の慣習や組織構造から「トップダウン」だけです推進するのではなく、ミドルマネジメント層を起点とした「ミドルアップダウン」での推進体制を組み込む方が現場主体の変革は大幅に加速できます。

DXの成功は、単なる業務効率化や生産性向上にとどまらず、デジタル技術を活用して新たな付加価値を生み出す活動を推進できる人材の創出と活用が重要になり、その人材は経営と現場の橋渡しとなるミドルマネジメント層が適任なのです。

ただし、ミドルマネジメント層がその能力を最大限に発揮し、DXを推進するためには、以下のような具体的な取り組みを含む変革が必須です。

- ミドルマネジメント層への権限委譲と環境整備

現場の状況を最も理解するミドルマネジメント層に対し、DX戦略に基づいた具体的な施策の実行に関する意思決定権限を委譲します。これにより、変化への迅速な対応と、現場の実情に即した効果的なDX推進が可能になります。

さらにはDX推進に必要な予算、人材、時間といったリソースを十分に確保し、ミドルマネジメント層がリーダーシップを発揮しやすい環境を整備することも必要です。

ミドルマネジメント層がDX推進に向けた活動をしやすい環境を整えることにより、失敗を恐れずに新しい技術やアイデアに挑戦できる企業文化を醸成します。

- 部門横断的な連携を促進するDX推進体制の構築

部門横断的なDX推進タスクフォースを編成し、ミドルマネジメント層と緊密に連携させることが不可欠です 。このタスクフォースには、各部門の代表者だけでなく、デジタル技術に精通した人材や、変革をリードできる人材を配置します。

定期的な会議やワークショップの開催、情報共有プラットフォームの活用などを通じて、部門間の壁を取り払い、活発なコミュニケーションと知識・ノウハウの共有を促進します。これにより、部分最適ではなく、全体最適を見据えたDX戦略の実行が可能になります。

- DX人材の育成と適切な評価制度の導入

ミドルマネジメント層を含む全社員に対し、DXに関する知識やスキルを習得するための研修プログラムを継続的に提供します。特に、現場の課題を理解し、デジタル技術を活用して解決策を導き出せる「ライトブルー人材」や「アドバンスド・エッセンシャルワーカー」のような人材の育成に注力することが重要です 。

上記のような人材を創出、育成するためには、DX推進への貢献度や、部門横断的な活動、新たな価値創造への挑戦などを適切に評価する新たな人事評価制度を導入しなければなりません。DX推進を正しく評価する制度改革が社員のモチベーションを高め、DX推進への積極的な参加を促します 。

上記を実践することで、製造業はDXの真価を引き出し、持続的な成長と競争優位性の確立へとつなげることができるでしょう。トップダウンだけでなく、現場の知恵と経営のビジョンをつなぐミドルマネジメント層を核とした、ミドルアップダウンによる全社的な組織変革こそが、DX成功の鍵となります。製造業でDX改革が難航している場合は、これらの視点からDX推進組織編成を見直すことも必要です。

関連記事

【特別対談】EU ドイツのIndustry4 0の現在地と日本製造業が取り組むべきDXのNEXT ACTION

- 動画 2025年3月19日

- Collaborative DX 編集部

この記事について

お問い合わせはこちらから

お問い合わせ